離乳食が始まる時期は、赤ちゃんにとってもママパパにとっても大きな転換期。

「いつ始めたらいいの?」「どう進めれば、食べてくれる?」など迷い、不安になる方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、BLW(ベイビー・レッド・ウィーニング)の普及をはじめ、幅広い離乳食支援に取り組む「乳児食育支援協会」代表で看護師の尾形夏実さんにお話を伺いました。

日本と海外の違い、開始の目安、栄養の考え方など、現代の離乳食をめぐる疑問を紐解きます。

2025.10.01

離乳食が始まる時期は、赤ちゃんにとってもママパパにとっても大きな転換期。

「いつ始めたらいいの?」「どう進めれば、食べてくれる?」など迷い、不安になる方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、BLW(ベイビー・レッド・ウィーニング)の普及をはじめ、幅広い離乳食支援に取り組む「乳児食育支援協会」代表で看護師の尾形夏実さんにお話を伺いました。

日本と海外の違い、開始の目安、栄養の考え方など、現代の離乳食をめぐる疑問を紐解きます。

《教えてくれた人》

ーまず、最初に、尾形さんのご経歴、活動について教えていただけますか。

2009年に看護師の国家資格を取得し、その後、2019年に「日本BLW協会」を立ち上げて、BLW(ベイビー・レッド・ウィーニング)を広める活動を続けてきました。

日本では、多くのママパパが離乳食について悩みを抱えているにもかかわらず、専門的にサポートできる支援者がとても少ないのが現状です。

そのことに疑問を持ち、ママやパパが正しい情報を得たうえで、もっと自由に離乳食に向き合えるようにしたいと考えました。

2024年に、新たに「乳児食育支援協会」として設立し、離乳食をめぐる支援をより幅広く行っています。

ー「乳児食育支援協会」の立ち上げに至った経緯についても、さらに詳しく教えてください。

長女を出産した頃、イギリスのBLWに出会ったことが、今の活動のそもそものスタートです。

BLWとは「Baby-Led Weaning」の略で、赤ちゃん主導の離乳のこと。赤ちゃんが自分で食べたいものを、自分のペースで食べる離乳食の方法です。

実際にBLWを取り入れてみると、赤ちゃんが本来持っている「自分で育つ力を引き出すことの大切さ」や「食べる意欲を育むことの大切さ」を強く実感しました。

提唱者であるGill Rapleyさんを日本にお招きしてワークショップを開くなど、BLWの正しい情報を伝える活動を始めました。

ただ、BLWを求めている方には響いても、それ以外の方には「自分には関係ない」と受け取られてしまうことも少なくありませんでした。

私自身はBLWを唯一の正解として広めたいのではなく、「離乳食にはもっと多様な選択肢があるんだ」ということを、広く伝えたいとずっと考えていました。

そこで、従来法も含め、さまざまなスタイルを選べるようサポートできる団体として「乳児食育支援協会」の設立に至りました。

ー日本と海外では、離乳食のとらえ方に違いがあるのでしょうか。

そうですね。

日本では「離乳食は“従来法”で始めるもの」という考え方が根強いと感じます。

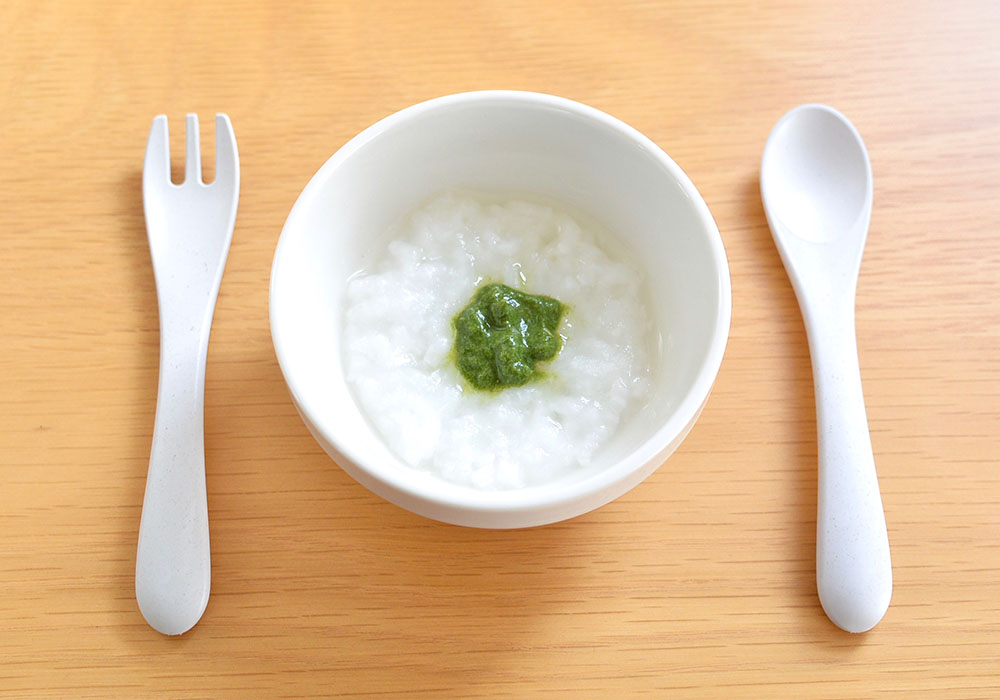

従来法というのは、たとえば「10倍がゆから始める」「最初はスプーンで始め、9ヶ月頃から手づかみ食べを始める」「離乳食完了期には卒乳」といった、いわゆるスタンダードだと考えられている、一般的な離乳食の流れのこと。

実は60年以上ほとんど変わらず、保健センターや支援機関でも従来法しか教わらないのが現状です。

しかし、この従来法には明確な根拠があるわけではなく、かえって赤ちゃんが必要な栄養を摂りにくくなったり、離乳食を難しく感じる原因になっているとも考えられます。

一方、オーストラリアやイギリスの離乳食スタートは「どの方法で進めるかをまず決める」ことから始まります。

BLW(赤ちゃんが自分で食べる方法)も、スプーンフィーディング(大人が食べさせる方法)も、公的な情報源に並んで紹介されていて、ママやパパは選択肢を知ったうえで選び取ることができます。

私たち「乳児食育支援協会」は、日本でも「どの方法でやる?」という会話が自然に交わされる社会を目指しています。

「どの方法が正しいか」ではなく、「自分たちが納得できるかどうか」。家庭の価値観や赤ちゃんの個性に合った方法を選べることが大切です。

今はこれだけ「多様性の時代」と言われながら、実は日本の離乳食にはほとんど多様性がありません。

だからこそ、違う選択肢もあることを、もっと多くのご家庭に知っていただきたいと思っています。

ー離乳食を始めるタイミングについては、目安はありますか。

開始時期を「◯か月になったら」と月齢だけで判断しがちですが、開始時期の判断は実はそれだけでは十分ではありません。

大切なのは、赤ちゃんの発達や姿勢、お口の動きなどを総合的に見てあげることです。

WHOでも、消化器の準備が整うのはだいたい生後6か月以降とされています。これは一つの目安にはなりますが、実際には「その子の準備ができているかどうか」を見極めることが大切。

6ヶ月になったけれど、首がまだ安定していない、という状態であれば、無理に始める必要はありません。

始めるタイミングのサインとしては、従来法では、スプーンを口に入れたときに舌で押し返す動きがあると「まだ準備が整っていないサイン」と考えられています。

一方、BLWでは赤ちゃんが自分で食べ物を口に運ぶため、その過程で舐めたり押し出したりしながら、少しずつ自分のペースで食べ進められるようになります。つまり「舌で押し出す=始められない」とは必ずしも言えません。

いずれの方法でも共通して大切なのは、赤ちゃんの姿勢や発達の状態を見ながら無理をせず進めること。

月齢はあくまで目安であり、「焦らず、赤ちゃんの準備完了を待つ」ことが一番大切です。

ー離乳食開始が遅くなっても、栄養的には大丈夫なのでしょうか。

離乳食の初期は「栄養をしっかりとらせる時期」ではありません。

母乳やミルクが栄養のメインであることに変わりはなく、この時期はあくまで「食べ物に慣れる」「新しい食材と出会う」ことが目的です。

育児書などで「小さじ3をクリアする」といった目安が紹介されることもありますが、必ず守らなければならないルールではありません。

それ以上あげてはいけない、という制限でもなく、あくまで参考程度に考えて大丈夫です。

大切なのは「食べ物を体験すること」。

最初はほんのひと口でも構いません。

見て、匂いを嗅ぎ、触れ、口に含み、少しずつ飲み込む。そのプロセスを重ねること自体が学びであり、やがて幼児食や大人と同じ食べ物へと自然につながっていきます。

栄養補給というよりも、「食に慣れるためのトレーニング」と捉えると、気持ちがぐっと楽になると思いますよ。

ーなるほど。そうした面からも、ママパパが我が子に合った方法を選んでいくことが大切なんですね。

補完食(離乳食)は、もともと「母乳やミルクで足りない栄養を補う」ことを目的とした考え方です。

赤ちゃんの胃袋はとても小さいため、そこに効率よく栄養を届けることが大切になります。特に鉄分や亜鉛、タンパク質といった栄養素を意識して取り入れる点が特徴です。

従来法ではおかゆや野菜から始めることが一般的ですが、これらはエネルギーや栄養素が比較的薄いため、補完食の視点から見ると不足がちになることもあります。

そのため近年では、「栄養価の高い食材を積極的に取り入れる」という考え方も重視されるようになっています。

とはいえ、どんな方法にも一長一短があり、「どれが正しいか」という優劣はありません。

大切なのは「何を目的にして、どこに優先順位を置くか」を考えながら、赤ちゃんとご家庭に合った方法を選ぶことです。

時に「従来法派 vs BLW派」といった二項対立のように語られることもありますが、本来はそうではありません。

両方の良いところを取り入れてもいいですし、家庭の価値観や子どもの個性に合わせて柔軟に組み合わせて進めても大丈夫。

理想は、家庭ごとに最もストレスの少ない進め方を選ぶこと。それこそが、赤ちゃんと家族にとっていちばんの方法だと考えています。

***

離乳食は「こうしなければならない」という決まりごとではなく、家庭の価値観や赤ちゃんのペースに合わせて選べるもの。

尾形さんの言葉からは、「方法よりも、親子が安心して食事を楽しめることこそ大切」というメッセージが伝わってきました。

迷ったときには、正解を探すよりも「わが子に合った進め方」を見つけること。その選択を通して、食卓に笑顔が増え、やがて赤ちゃんが自ら食を楽しむ未来へとつながっていけたら理想ですね。

ライター 後藤麻衣子

わたしたちは、子ども家具メーカー「yamatoya」です。

子ども家具をつくってきた歴史は、

子育て情報蓄積の歴史でもあります。

リアルな体験や役立つお話を

全国の子育て世代のみなさんと

共有したいと思っています。

▼商品について詳しく知りたい、商品が見られるお店を知りたい

▼商品を購入したい、ショップのお得な情報を知りたい